北京市海淀区积极探索推进习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”的有效途径,努力将推进新时代文明实践中心建设与激发创新活力、改善人民生活、精准扶贫助困、深化社区治理等相结合,在关爱和帮助群众的同时实现思想引领与文明传播的功能。目前,全区各街道、镇实践所和社区、村实践站全部挂牌成立并正常运行。“新时代文明实践推动日”共开展志愿服务5000余项,直接惠及地区群众40万余人。

海淀区新时代文明实践志愿服务队伍授旗仪式

一、文明实践志愿服务“四个导向”增强实效

海淀区新时代文明实践服务管理平台上线发布仪式

海淀区在新时代文明实践中,坚持“科学导向、需求导向、问题导向、创新导向”,为人民群众提供精准服务,取得良好的成效。

● 科学导向

海淀区组建区级新时代文明实践志愿服务总队,总队长由区四套班子主要领导担任。建立2+9+N志愿服务体系,即1支由648人组成的宣传文化组织员队伍;1支由机关、企事业单位的680 余位优秀党员组成的新时代文明实践志愿指导员队伍;组建理论政策宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、卫生健康服务、科学健身服务、文明风尚培育、法律服务、应急救助等9大类志愿服务队伍。特别是,海淀区发挥区域科技优势,组建科技创新、生态环保、邻里互助、乡风文明等N支功能多样的特色志愿服务队伍,培育科学传播的特色志愿服务项目,调动辖区科技企业积极参与文明实践,在用先进思想引领企业员工的同时,充分发挥其科技应用于传播的优势,让科学理论“飞入寻常百姓家”。

如,西北旺镇大牛坊社区是回迁社区, 该社区新时代文明实践站借助周边科技企业、社区党建等资源,广泛开展科学普及宣传、党性教育,举办书法、摄影、绘画、剪纸等活动,以新颖活泼的形式,传播科学理论进社区、入人心,引导农村城市化进程中的群众养成健康、科学、文明的生活方式,让“村民上楼房、思想上台阶”,大力培养担当民族复兴大任的时代新人。

东升镇小营村体验家门口的“科学实验室”

● 需求导向

海淀区新时代文明实践志愿服务注重对接群众需求、真正实现惠民利民,围绕教育、医疗、文体、养老等民生短板,设计志愿服务项目,有针对性地开展志愿服务,补足公共服务的资源缺陷,服务保障群众生活。如,上地东里第二社区的“亲亲一家人聚爱东里”服务项目,辖区内志愿者以结对帮扶的形式开展敬老助老服务,同时调动老年人的积极性,发挥他们的长处,服务他人,让他们从被服务者转化为服务者,从而达到助人自助的目的;上地街道“家庭助理,亲情扶助”项目,旨在为社区低保低收入、残疾、空巢老人家庭提供一对一、多对一、一对多、多对多等精准帮扶,服务内容包括精神慰藉、生活照料、政策扶助、代购代办等。这些文明实践志愿服务活动,看起来“零零星星、琐琐碎碎”,但是特别能够帮助社区居民、村民改善生活、获得快乐。

● 问题导向

海淀区把解决群众反映的突出问题作为志愿服务的主要内容,着力打破条块、系统、地域等限制,实现资源大统筹、活运用。在开展文明实践志愿服务的时候,志愿者正视问题,积极探索有效服务、化解矛盾、解决问题的方式方法。如,上庄镇上庄家园社区成立“红盾志愿服务队”,由社区党员、退休人员及社区群众自愿组成,开展的清洁社区爱护家园、帮困入户暖心服务、社区治安巡逻等活动受到了居民的称赞,取得了良好的社会效益。特别是在社区治理“脏乱差”、拆迁“危旧房”等工作中,志愿者深入居民、外来人员中,宣传讲解清拆行动对社区安全、家庭安全的重要作用,赢得广大群众的理解和支持。通过志愿者的热心服务,海淀区探寻“破解难题”“锐意创新”的各种方法,以“首善标准”高标准、严要求,针对“不文明、不卫生、不畅通、不整洁、不美观、不环保、不和谐”等问题进行诊断和治理,营造了文明和谐的社会氛围,促进群众生活和睦幸福。

上庄镇红盾志愿者开展清洁家园活动

● 创新导向

海淀区按照高质量发展的要求,积极构建具有生机活力的统筹管理机制,促进文明实践志愿服务的创新发展。如,上地街道统筹辖区内资源成立“四基地十六队”:千方科技、海淀创业园、汉王集团和上地企业服务中心四个实践基地,理论政策宣讲、科技平安、新闻传播、企业创新服务、科学健身、畅行交通(水滴关爱)等16支志愿服务队。西北旺镇永丰屯村整理革命先烈事迹、革命遗址情况,布置在乡情村史陈列室中。村里的党员和群众进一步了解了历史后,被革命先烈的精神所鼓舞、所激励,立志“从我做起、从身边做起、从小事做起”,改变乱搭乱建、“脏乱差”的旧状况,建成整洁文明、通畅舒适的新村貌。此外,海淀区打造新时代文明实践的新平台,汇聚VR(虚拟现实)、LBS(基于位置的服务)、移动互联、人工智能、大数据分析等信息技术,整合了包括36个委办局、29个街镇的文明实践服务资源和“2+9+N”的志愿者、团队资源,提供了菜单式、订单式、一站式、随时随地的服务内容。

二、新时代“文明四连”让志愿服务激发活力

海淀区羊坊店街道实践所成立“光合作用室”

海淀区在开展新时代文明实践中心建设的同时,充分发挥高校院所、科技园区,以及众多社区农村、乡村景点的特色,牵线搭桥、链接资源,创造“科技连接社会、文化连接生活、企业连接村居、区域连接国际”的“文明四连”优势,体现出文明实践志愿服务的丰富性和多样性。

● 第一、科技连接社会

海淀区一些科研机构、交流中心、科技企业把智力资源、管理资源、技术资源等作为基层党组织服务群众、增强凝聚力的有效元素,在文明实践志愿服务中连接群众需求,适应社会生活需要,设计志愿服务项目。如,羊坊店街道联合区委宣传部(文明办)、团区委、宋庆龄青少年科技文化交流中心、世纪坛医院、中华世纪坛等6 家单位创立“光合作用工作室”,根据居民需求,开展形式多样的公益服务。西北旺镇成立了由驻区部队、航天五院,大唐电信、拉卡拉等高科技企业共17家单位组成的“新时代文明实践联盟”,为辖区群众构建“家门口”式的志愿服务网,文明实践遍地开花。这些新时代文明实践基地、联盟,面向社区农村、面向城乡群众提供智慧服务、知识服务、技术服务、技能服务等,受到群众喜爱,产生了良好的社会效益。

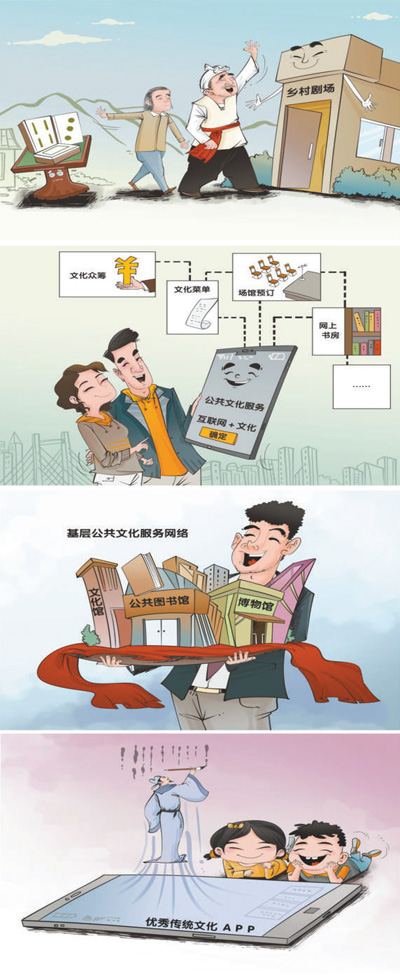

●第二、文化连接生活

海淀区发挥区域内历史文化资源多、民俗文化项目多、文化活动场所多、文化志愿者人数多的优势,与群众对文化娱乐活动的需求有机结合,产生非常好的“黏合效应”。上庄镇实践所发挥“文明四珍”(京西稻、皮影、风筝、纳兰)的优势,传承和弘扬中华优秀文化,成为吸引群众参与、激励群众创造、充实群众生活、实现群众梦想的重要渠道。温泉镇、苏家坨镇、东升镇等根据民俗特点与群众喜好,开展丰富多彩的文化艺术活动,将传播新思想新价值的文明实践与满足群众精神生活的文娱活动密切结合、相互促进。

东升镇小营村开展垃圾分类主题活动

●第三、企业连接村居海淀区的众多企业在创造社会财富、促进民生改善的同时,也积极参与文明实践志愿服务,承担社会责任、彰显公益文化。滴滴出行开展“水滴关爱”公益项目,向社会传递关爱,履行企业的社会责任。千方科技,作为智能交通技术和设备研发类企业,免费为地区提供科普类服务等。上地街道与党政机关、社区机构等共建基层党建网络,共建文明实践链条。一方面,为科技企业的党组织建设提供支持,使企业的党组织和党员在辖区内增强归属感;另一方面,积极引导企业党组织发动员工参与文明实践志愿服务,组成专业志愿队伍深入社区、农村,从宣讲新思想新理论到普及科技健康知识,从网络技术传播到日常生活用品维修等,为辖区群众提供丰富多样的服务,赢得广大群众的好评。●第四、区域连接国际海淀区高校聚集,高新园区多,创新活力足,常常吸引国际人才的目光。在上地街道的创业园,国际创业人士在创业就业、开展经营活动的同时,通过文明实践志愿服务活动加深了对中国的了解。中关村街道华清园社区居民中有来自40 多个国家和地区的外籍人士,他们文化背景不同,需求也不尽相同。社区精心设计了类型多样、内容丰富的志愿服务项目,通过服务带动服务,志愿感染志愿,吸引外籍人士加入志愿服务中,打造了友爱互助、和谐共处的国际化社区氛围。海淀区有许多这样的“区域连接国际”的园区、校区、景区、街区,成为对外展示中国良好形象、赢得国际友好合作的“窗口”。

三、打造富有社会影响力的“文明新八景”

海淀区新时代文明实践活动在西北旺镇唐家岭社区举行

海淀区注重发挥各类文化设施、园区机构、高校科研机构的资源优势,建立文明实践志愿服务基地,成为“独具魅力”的“文明新八景”。

●红色教育基地海淀区充分挖掘地区历史文化资源,开展爱国主义教育,引导广大党员群众担当新使命,奋进新时代。如,依托军事博物馆、中国铁道科学研究院院史馆等地区资源,建立红色教育基地。苏家坨镇贝家花园通过沉浸式体验、展览展示、文化沙龙等活动,深入介绍法国医生贝熙业对中国抗日战争无私援助的历史。群众在此感悟革命情怀,传承红色基因。

● 科技园区基地

海淀区充分统筹区域内的中关村科技园等园区资源,以及中电信息大厦商务楼宇工作中心站、北京外研书店东升科技园店等科技企业服务机构,在这些充满生机活力、富有创新特色的地方建立文明实践基地,建成“文明新景点”。如,东升镇科技园区内文明实践志愿服务的资源不仅仅为在园区创业就业的员工提供“传播新思想、传播新文明”的功能,而且为周边社区、乡村的居民、村民提供便民利民的服务。

北京外研书店东升科技园店读书分享活动

● 旅游景区基地

海淀区注重发掘区内的旅游资源,在凤凰岭公园、紫竹院公园、乡情村史馆等景点设立了文明实践基地。既展现了西山永定河文化带和长城文化带的文化脉络,城市、乡村的文明风貌,又可以引导游客举止文明,参与文明实践活动。“景区基地”从交通文明、环保文明到关爱互助、礼让友善等方面吸引游客关注,营造了新时代的文明旅游风尚。

● 商业街区基地

改革开放以来,海淀区商业大街、品味生活街、文化创意街、大学生创业的“大小摊档”、大学生设计的“时尚生活范”等,都成为都市消费生活的新特色。海淀区在这些人流密集、商机旺盛的街区,建立了中关村数字电视产业(牡丹)园等文明实践“街区基地”,一方面引导消费人群的文明观念和文明行为,另一方面展示海淀区群众参与精神文明建设活动的热情,共建共享发展成果。

青龙桥街道志愿者在颐和园为游客指路

● 文化创意基地

海淀区的特色文化资源和创新发展优势,吸引和聚集了众多文化创意人士。基于此,海淀区选择中国国家画院美术馆、壹美美术馆、海淀区非遗展示馆、阅其书苑等有特色、有亮点的文创场所建立“文化创意基地”,将创新创意与文明实践有机结合。许多文创人士,特别是青年文化创意人才,乐意参与文明实践活动,在面向基层、服务群众的活动中,发挥非常好的作用。

●生态农业基地

海淀区建立了町春智慧农业体验中心、四季青镇绿色果品采摘园等文明实践“生态基地”,为广大群众特别是城市居民、青少年接触自然、认识生态、体验劳动、强身健体创造条件。在生态基地中,中小学生、游客可以观赏美好田园风景,了解农耕历史,树立奋斗进取创造美好生活的志向。

● 公益场所基地

近年来,海淀区的公益文化逐渐兴旺,不仅大学生公益活动蓬勃发展,新兴崛起的公益组织也如火如荼。西木学堂、阜四小院、逸成体育公园、星期八公园等,满足区域群众多样化需求。还有很多文化公益团体,开展弘扬中华文化、打造社区文化、品味生活文化的各种服务项目,海淀区将这些公益资源吸收到文明实践志愿服务之中,成为富有特色的新力量,如“夕阳再晨”公益组织、“春藤中心”公益组织等。海淀区选取公益组织的服务场所,建立文明实践基地,加入新时代文明实践中心建设的网络,通过公益活动与志愿服务,为传播新思想和丰富新生活提供支持。

中国铁道科学研究院院史馆实践活动

●高校院所基地

海淀区是著名的“大学区”,针对不同的高校资源,打造各具特色、各有魅力的“文明景点”。如清华大学的社区图书馆、乐康屋、梧桐会成了高校教职工、退休老教授、大学生志愿团队的文明实践“暖客厅”。清华园街道实践所还将积极接洽清华大学更多服务资源向社区百姓开放,推动高校资源惠及更多地区群众。此外,还有国家工程技术图书馆院士著作馆、中国铁道科学研究院院史馆等院所加入文明实践基地。高校院所基地的建设,为文明实践志愿服务吸取思想文化、知识技术的营养,融合并创造富有新意、富有实效的服务内容提供便利,提升了服务质量,为群众提供了更多更好的关爱帮助。